Legs littéraire, intellectuel, culturel et politique

1 - Contexte littéraire et historique

-

Abdelkrim Ghallab commence à publier ses nouvelles dès les années 1960, en parallèle à ses romans.

-

Le genre de la nouvelle lui sert de laboratoire d’expérimentation narrative : concision, intensité dramatique, symbolisme fort.

-

Ses recueils s’inscrivent dans un contexte où la nouvelle arabe devient un espace privilégié pour traduire les fractures sociales et politiques de l’époque « post-indépendance ».

2 - Caractéristiques formelles

-

Écriture brève, dense, orientée vers une chute (souvent morale ou tragique).

-

Narration focalisée sur un personnage ou une situation, ce qui renforce l’effet de condensation dramatique.

-

Une forte dimension allégorique et symbolique, plus marquée que dans ses romans.

3 - Thématiques dominantes

-

La mort et la mémoire : exploration du passage de la vie à la mort avec une symbolique de paix retrouvée.

-

La terre et l’attachement identitaire : affirmation d’un lien viscéral avec la patrie.

-

La perte et l’exil : traitement de la nostalgie, de l’exclusion et de la quête d’appartenance.

-

Le visage et l’identité : mise en scène des thèmes de reconnaissance, d’oubli et de l’étrangeté au sein du familier.

-

La condition féminine : exploration de l’oppression, la marginalisation et la solidarité féminine.

4 - Rapport au réel et au symbolique

-

Les nouvelles d’Abdelkrim Ghallab combinent réalisme social et portée allégorique.

-

Chaque récit, tout en décrivant des scènes du quotidien marocain, ouvre sur une interprétation plus large : la condition humaine, la lutte contre l’injustice, la mémoire nationale.

5 - Style et techniques narratives

-

Prédominance de l’ellipse et de l’implicite : ce qui n’est pas dit a autant de poids que le narré.

-

Style sobre, sans fioritures, mais tendu vers l’efficacité dramatique.

-

Dialogues courts, parfois abrupts, qui révèlent le non-dit et les rapports de pouvoir.

6 - Réception et portée critique

-

Ses nouvelles ont été moins médiatisées que ses grands romans, mais elles ont marqué les milieux littéraires marocains par leur profondeur thématique.

-

Les chercheurs y voient une clé pour comprendre la pensée et les préoccupations d'Abdelkrim Ghallab en miniature : ses récits courts condensent les mêmes tensions que ses romans.

مات قرير العين

(Māt Qarīr al-ʿAyn)

Il est mort en paix

Autres traductions possibles :

-

Mort en paix (académique / critique)

-

Mort apaisé (éditorial / courant)

Publié pour la première fois en 1960

-

Presse de l'Atlas, Casablanca

Autres éditions :

-

Publications de l’Union des Écrivains du Maroc (1965)

-

Ministère marocain de la Culture et de la Communication, Rabat (2001)

S'il y a une raison qui me pousse à présenter cette collection aux lecteurs, c'est qu'elle représente un aspect de la littérature marocaine engagée. Si les opinions de ses lecteurs et de ses critiques divergent sur sa signification artistique, je ne pense pas qu'elles diffèrent sur son importance parce qu'elle décrit une partie de la littérature de lutte nationale et sociale au Maroc ...

Collection de neuf histoires :

-

Fils de l'inconnu ...

-

Petite mamie

-

Vendeur de la chance

-

... et pour toujours

-

Le philosophe ...

-

La kasbah en ruine

-

L'opprimée

-

La nonne

et un roman court en trois chapitres et quatre scènes:

-

Le barrage

Résumé :

Le récit raconte les derniers instants d’un homme qui, après avoir traversé les épreuves de la lutte et de la vie, s’éteint avec le sentiment d’avoir accompli son devoir. La narration oscille entre souvenirs personnels, allusions au contexte politique de la lutte anticoloniale, et méditation sur la mort. L’apaisement final du protagoniste est présenté comme une victoire intime sur la souffrance et l’oubli.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

-

Publié en 1960, période où Abdelkrim Ghallab multiplie les récits courts.

-

Témoigne d’une volonté de combiner l’engagement politique et la méditation existentielle.

2. Structure et narration

-

Court récit centré sur un seul personnage.

-

Mélange de narration linéaire et de flashbacks.

-

Tension dramatique concentrée autour du passage vers la mort.

3. Personnage et symbolique

-

Le protagoniste représente l’homme militant ou le sage ayant traversé les épreuves.

-

La mort paisible devient symbole de victoire spirituelle.

4. Thématiques principales

-

La mort comme passage apaisé.

-

La mémoire et l’héritage moral.

-

Le sacrifice et la lutte pour la dignité.

5. Style et esthétique littéraire

-

Style méditatif, sobre et poétique.

-

Usage de métaphores autour du sommeil, de la lumière et du repos.

6. Réception critique et portée

-

Ce récit a marqué la critique pour sa profondeur existentielle.

-

Considéré comme une œuvre fondatrice dans l’exploration de la mort en littérature marocaine moderne.

Conclusion :

"Il est mort en paix" est un récit à la fois intime et universel. À travers la mort apaisée de son protagoniste, Abdelkrim Ghallab médite sur la dignité, la mémoire et le sens de la vie. Œuvre brève mais dense, elle illustre l’art d'Abdelkrim Ghallab de condenser en peu de pages une réflexion humaniste et politique.

الأرض حبيبتي

(Al-Arḍ Ḥabībatī)

La terre, ma bien-aimée

Autres traductions possibles :

-

La terre, mon amour (académique / critique)

-

La patrie chérie (littéraire / interprétative)

Publié pour la première fois en 1971

-

Maison de l'Art pour l'édition et la distribution - Beyrouth

Autre édition :

-

Ministère marocain de la Culture et de la Communication, Rabat (2001)

Collection de douze histoires :

-

Le paon

-

Dahmane

-

Terre, ma bien-aimée

-

La soumise

-

Il l'a récupérée

-

Al-Hamdouch

-

Tout au long de ...

-

Nue sous le soleil

-

Quand j'étais au Maroc ...

Résumé :

L’histoire suit un personnage qui médite sur son attachement à la terre, à la fois source de vie et symbole de l’histoire collective. Entre souvenirs d’enfance, observation des paysages et évocation des luttes pour l’indépendance, le narrateur fait de la terre une figure féminine aimée, protectrice mais aussi exigeante. Le texte, plus allégorique que narratif, met en valeur la fidélité à la patrie et l’engagement envers ses valeurs.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

-

Publié en 1971, quinze ans après l’indépendance, dans une période de réflexion sur l’avenir national.

-

S’inscrit dans une littérature patriotique et symbolique.

2. Structure et narration

-

Récit bref, fortement métaphorique.

-

Narrateur à la première personne, oscillant entre introspection et évocation collective.

3. Personnage et symbolique

-

Le narrateur = l’homme marocain, témoin et héritier de l’histoire.

-

La « terre bien-aimée » = métaphore du Maroc, à la fois sol et patrie.

4. Thématiques principales

-

La terre comme patrie, mère nourricière et bien-aimée.

-

L’identité nationale et l’enracinement.

-

La mémoire historique et la fidélité.

5. Style et esthétique littéraire

-

Style lyrique et poétique.

-

Nombreuses personnifications et images affectives.

6. Réception critique et portée

-

Œuvre représentative de la littérature engagée marocaine des années 1970.

-

Souvent citée dans les études sur la symbolique de la terre dans la littérature arabe moderne.

Conclusion :

"La terre, ma bien-aimée" illustre la capacité d’Abdelkrim Ghallab à transformer un thème universel — l’attachement à la terre — en une méditation poétique et politique. À travers ce récit, il exprime un patriotisme profond et une vision de la terre comme matrice de l’identité collective.

واخرجها من الجنة

(Wa-Akhrajahā min Al-Janna)

Chassée du Paradis

Autres traductions possibles :

-

Il l’expulsa du paradis (éditorial / courant)

-

Et il la fit sortir du jardin (académique / critique)

-

L’exil d’Ève (littéraire / interprétative)

Publié pour la première fois en 1977

-

Maison arabe du livre, Tunis / Tripoli

Autre édition :

-

Ministère marocain de la Culture et de la Communication, Rabat (2001)

Collection de dix histoires:

-

Fossoyeur

-

Un rendez-vous ... avec un jour ouvrable

-

L'épidémie ...

-

Le percepteur

-

Le grand fleuve

Résumé :

Le récit met en scène une femme dont l’univers de sérénité et de dignité est brisé par une expulsion symbolique du « Paradis » : celui de l’amour, de la confiance ou de la liberté. L’homme qui provoque cette chute incarne le pouvoir patriarcal et arbitraire. À travers cette allégorie, Abdelkrim Ghallab dénonce la reproduction des injustices sociales et questionne la condition féminine dans le Maroc "post-indépendance".

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

-

Publié en 1977, période où Abdelkrim Ghallab s’intéresse aux dimensions sociales et morales de la vie quotidienne.

-

Représente une tentative de conjuguer mythologie religieuse et critique contemporaine.

2. Structure et narration

-

Récit court, symbolique et allégorique.

-

Narration elliptique, laissant au lecteur une large part d’interprétation.

3. Personnage et symbolique

-

La femme expulsée = Ève moderne, victime de la société patriarcale.

-

L’homme dominateur = pouvoir patriarcal, arbitraire et oppressif.

-

Le « paradis » = état de dignité, d’amour ou de liberté brisée.

4. Thématiques principales

-

Chute et perte de l’innocence.

-

Condition féminine et domination masculine.

-

Responsabilité morale et injustice.

5. Style et esthétique littéraire

-

Style métaphorique, empreint de références religieuses.

-

Mélange de poésie et de critique sociale.

6. Réception critique et portée

-

Considéré comme un texte audacieux pour son époque.

-

A suscité des lectures critiques sur la place de la femme et le rapport au mythe fondateur.

Conclusion :

Avec "Chassée du Paradis" , Abdelkrim Ghallab propose une réécriture symbolique du mythe d’Ève, transformée en métaphore de la condition féminine au Maroc moderne. Ce récit condense une réflexion à la fois religieuse, sociale et politique, montrant la capacité de l’auteur à allier héritage culturel et critique contemporaine.

Chassée du Paradis

Parcourir : Revue Al Manahil

Chassée du Paradis

Parcourir : Revue Al-Aqlaam

Chassée du Paradis

Parcourir : Revue Al Manahil

Le fils de la Zaouïa

Parcourir : Revue Al Manahil

Écrivain au nom du ciel

Parcourir : Revue Al Manahil

Une toile inachevée

Parcourir : Revue Al-Thaqafa

Une toile inachevée

Parcourir : Revue Al Manahil

Il l'attend toujours

! هذا الوجه أعرفه

(Hādhā Al-Wajh Aʿrifuhu!)

Ce visage, je le reconnais !

Autres traductions possibles :

-

Je connais ce visage ! (académique / critique)

-

Le visage retrouvé ! (littéraire / interprétative)

Publié pour la première fois en 1980

-

Publications de l'Union des écrivains du Maroc, Casablanca

Autres éditions :

-

Nouvelle presse du succès, Casablanca (1997)

-

Maison d'édition du savoir, Rabat (2017)

Une collection de quinze histoires :

-

Ce visage je le connais !

-

Appel de mélodie

-

Confession

-

Solitaire

-

L'arbre et la mer

-

La flamme

-

Un voyage d'amour dans un train rapide

-

Grain de beauté !

-

L'agent du Makhzen

-

Les sept déviations

-

Empan (unité de longueur entre pouce et auriculaire) ... et Woenlet (entre pouce et index)

-

Écrivain universel

-

La quatrième épouse

-

La deuxième nuit après le mille

-

La tragédie prendra fin

Résumé :

Un narrateur croise un visage qui lui semble familier. Ce choc visuel déclenche une série de réminiscences : souvenirs de luttes, de trahisons, d’amitiés et de pertes.

Le récit brouille les frontières entre la mémoire individuelle et la mémoire collective, laissant entendre que ce « visage » est celui d’une génération, d’un peuple ou d’une histoire partagée. La reconnaissance du visage devient ainsi une métaphore de la confrontation à soi-même et à son passé.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

-

Publié au début des années 1980, période où Abdelkrim Ghallab interroge la mémoire nationale "post-indépendance".

-

Œuvre représentative de la littérature marocaine marquée par le poids de l’histoire récente.

2. Structure et narration

-

Récit bref et circulaire : du choc initial à la méditation finale.

-

Narration subjective, introspective, fragmentée par les souvenirs.

3. Personnage et symbolique

-

Le narrateur = conscience individuelle face à la mémoire historique.

-

Le visage = symbole du passé, de l’autre en tant que miroir de soi, ou de la société dans son ensemble.

4. Thématiques principales

-

Mémoire individuelle et collective.

-

Identité et reconnaissance.

-

Poids du passé dans le présent.

5. Style et esthétique littéraire

-

Écriture suggestive, avec un usage fort de la répétition (je le connais, je le reconnais).

-

Atmosphère oscillant entre le réalisme et l’onirisme.

6. Réception critique et portée

-

Texte perçu comme emblématique du style allégorique d'Abdelkrim Ghallab.

-

A suscité l’intérêt critique pour sa manière de lier le vécu intime à la mémoire collective.

Conclusion :

"Ce visage, je le reconnais !" est un récit de la mémoire et de la reconnaissance. À travers un visage qui ressurgit du passé, Abdelkrim Ghallab condense une réflexion sur l’identité et sur l’héritage historique d’une génération. Ce récit illustre parfaitement son art d’écrire des paraboles sociales et existentielles dans un format bref.

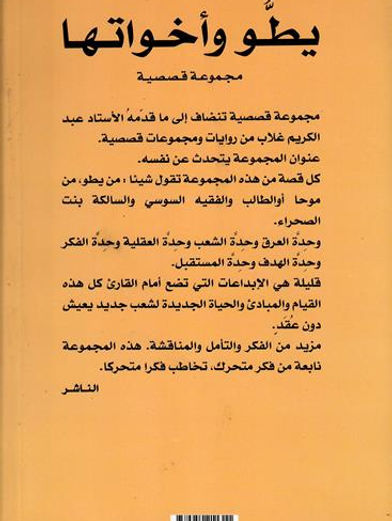

يطُّو وأخواتها

(Yeṭṭū wa-Akhawātuhā)

Yetto et ses sœurs

Autres traductions possibles :

-

Yetto et ses consœurs (éditorial / courant)

-

Les sœurs de Yetto (littéraire / interprétative)

Publié pour la première fois en 1989

-

Publications de l'Union des écrivains du Maroc, Casablanca

Autre édition :

-

Publications Marsam, Rabat (2008)

Collection de douze histoires :

-

Yetto

-

La négligée ...

-

Celle qui circule librement dans le Sahara

-

Sourire

-

Les rêves d'un originaire de Beni Boufrah dans un train express

-

Je ne suis pas la fille de ma mère

-

Le savant Essoussi au Qarawiyine

-

La fille berbère ... se venge

-

Moha ou l'étudiant

-

Une femme cherche ...

-

Un rendez-vous avec ...

-

Yazza ...

Résumé :

Yetto, héroïne issue d’un milieu populaire, vit avec ses sœurs dans un univers marqué par la pauvreté, les contraintes sociales et l’injustice. Le récit montre les luttes de ces femmes pour exister, préserver leur dignité et échapper à la marginalisation. Leurs destins individuels, parfois tragiques, parfois porteurs d’espoir, forment un tableau collectif des difficultés vécues par les femmes marocaines dans une société patriarcale.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

-

Paru à la fin des années 1980, à une période où Abdelkrim Ghallab donne plus de place à la voix féminine dans ses récits.

-

L’ouvrage s’inscrit dans la montée des préoccupations autour de la condition féminine dans la littérature arabe contemporaine.

2. Structure et narration

-

Narration polyphonique, alternant entre Yetto et ses sœurs.

-

Construction fragmentée qui reflète la pluralité des expériences féminines.

3. Personnage et symbolique

-

Yeṭṭo : incarne la femme opprimée mais résistante.

-

Les sœurs : multiplicité des destins féminins, formant un chœur social.

-

La famille et le quartier : métaphores de la société patriarcale.

4. Thématiques principales

-

Condition féminine et oppression sociale.

-

Solidarité et sororité face à l’adversité.

-

Conflit entre traditions et aspirations modernes.

5. Style et esthétique littéraire

-

Style réaliste, direct, avec des dialogues vivants et marqués par l’oralité populaire.

-

Utilisation d’expressions idiomatiques marocaines qui ancrent le récit dans son contexte local.

6. Réception critique et portée

-

Œuvre moins étudiée que les grands romans d'Abdelkrim Ghallab, mais qui a attiré l’attention pour son regard critique sur la société.

-

Intérêt particulier dans les études de genre et la littérature marocaine féminine par un auteur masculin.

Conclusion :

"Yetto et ses sœurs" est un récit qui met en lumière la condition des femmes marocaines dans toute sa complexité. Par le destin de Yaṭṭū et de ses sœurs, Abdelkrim Ghallab donne voix à une expérience collective, entre souffrance et résilience. C’est un texte important pour comprendre son approche sociale et réaliste appliquée à la question féminine.

Les recueils de nouvelles d’Abdelkrim Ghallab constituent une facette complémentaire de son œuvre.

Là où ses romans déploient de vastes fresques sociales et politiques, ses nouvelles concentrent l’expérience humaine en quelques pages, avec une intensité symbolique remarquable.

Qu’il s’agisse de la mort, de la terre, de l’exil ou de la condition féminine, ces récits courts offrent une méditation condensée sur les grandes questions existentielles et sociales du Maroc contemporain

Ils confirment la polyvalence d’Abdelkrim Ghallab, capable de passer de la fresque romanesque à l’épure de la nouvelle, tout en gardant une cohérence profonde de pensée et de style.