Legs littéraire, intellectuel, culturel et politique

1 - Trajectoire thématique générale

La production romanesque d’Abdelkrim Ghallab forme une trajectoire cohérente : des romans de jeunesse et d’engagement historique (mémoire de la lutte anticoloniale, expérience carcérale) vers des œuvres de maturité davantage méditatives et sociales — puis des textes tardifs qui reprennent la mémoire pour en faire bilan critique. Les premières œuvres (années 1960–1970) inscrivent la fiction dans l’histoire nationale ; les suivantes (années 1980–2000) examinent les lendemains de l’indépendance, la crise des idéaux, l’identité ; les derniers textes (2000s) s’ouvrent à des thèmes contemporains : exil, mondialisation, rapports de genre et enjeux fonciers.

2 - Mémoire et Histoire

La mémoire collective et la question historique constituent le fil rouge : que ce soit l’incarcération, la lutte nationale, ou la persistance du passé dans le présent, Abdelkrim Ghallab écrit pour conserver, interroger et transmettre. La fiction devient archive et instrument de jugement moral.

3 - Engagement social et justice

Plusieurs romans insistent sur la justice sociale (conditions paysannes, lutte ouvrière, spoliation foncière) — thème explicite dans — et sur la dignité humaine (vieillesse ; réinsertion des anciens militants). Abdelkrim Ghallab reste un romancier civique : ses récits appellent souvent à la solidarité et à la vigilance démocratique.

4 - Personnages collectifs et figures archétypales

Plutôt que de s’attarder sur l’intime psychologique pure, Abdelkrim Ghallab aime construire des ensembles de personnages représentatifs (militants, paysans, enseignants, exilés). Ces figures jouent un rôle social et symbolique : elles incarnent des positions historiques et morales plutôt que des portraits purement individuels.

5 - Évolution stylistique

Le style évolue du réalisme social (dialogues vifs, descriptions de terrain) vers davantage d’allégorie et d’écriture méditative. Les romans tardifs manifestent parfois une écriture fragmentée ou un mélange de formes (autofiction / essai). La langue reste généralement claire et sobre — Abdelkrim Ghallab privilégie la lisibilité et la force argumentative.

6 - Symboles récurrents et motifs

Quelques images reviennent : le voyage / la barque (retour aux sources), la prison / la cellule (mémoire de la lutte), le miroir (fractures identitaires), la terre (valeur et dépossession), la ville (Le Caire comme école de formation intellectuelle). Ces motifs servent à lier le personnel au collectif.

7 - Tonalité et position idéologique

Abdelkrim Ghallab conserve une tonalité morale et didactique — pas d’apologie naïve, mais un engagement critique. Il manifeste aussi une confiance dans la valeur de la mémoire et de la réflexion publique pour corriger les dérives.

8 - Place dans la littérature marocaine et arabe

Ses romans constituent des jalons du roman marocain moderne : ils documentent les transformations politiques et sociales et fournissent une tradition de roman engagé et mémoriel qui dialogue avec le réalisme arabe du XXᵉ siècle tout en intégrant des formes plus modernes à la fin de sa carrière.

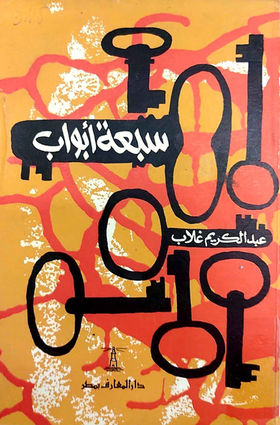

سبعة أبواب

(Sabʿat Abwâb)

Sept Portes

Publié pour la première fois en 1965

-

Maison d'édition Al Maarif, Le Caire

Autres éditions :

-

Maison d'édition, Casablanca (1973)

-

Maison du livre arabe, Tunis / Tripoli (1984)

-

Ministère marocain de la Culture et de la Communication, Rabat (2001)

-

Maison d'édition du Savoir, Rabat (2011)

Sept Portes

Peut-être Huit ou plus

Peut-être Six ou moins

Mais l'une d'entre elles est la principale porte qui vous prive de liberté ...

C’est elle qui vous ferme l'accès à vos droits humains: individuels et collectifs.

C’est elle qui empêche les vents du changement de pénétrer dans votre vie et dans la vie des autres ...

Vous, Lui, Moi... étions libres depuis le jour de notre naissance.

Notre premier cri était la liberté de vivre.

Notre deuxième cri : la liberté de pensée et d'expression.

Notre troisième cri est de gouverner notre pays librement. Vivre libre parmi nos concitoyens.

La mission de ce livre est de nous apprendre à casser les "sept portes" pour que profitent nos peuples de la liberté dans toute sa dimension.

Le poète Ahmed Chawqui, que Dieu ait son âme, a dit: "La liberté rouge a une porte sur laquelle chaque main ensanglantée frappe"

"Sept Portes" est une œuvre autobiographique dans laquelle Abdelkrim Ghallab raconte son expérience de prison. Le titre suggère des « portes » symboliques, ou réelles, qui enferment, privent de liberté, ou représentent des obstacles à l’émancipation.

Abdelkrim Ghallab évoque la condition de l’individu emprisonné — non seulement physiquement, mais aussi socialement ou psychologiquement — les limites (les “sept portes”) qui barrent l’accès à la liberté, à l’expression, aux droits humains, etc.

Le livre n’est pas uniquement un récit de souffrance, mais aussi une méditation sur la liberté, la dignité, la résistance intérieure, et sur comment l’épreuve peut forger l’individu.

Résumé :

Dans "Sept portes", Abdelkrim Ghallab raconte l’expérience d’un prisonnier politique au Maroc à travers une narration à la fois réaliste et symbolique. Le protagoniste, enfermé dans une prison où il doit franchir symboliquement sept portes, revisite son passé, ses convictions, ses combats politiques, et sa quête de liberté.

Chaque "porte" représente une étape — psychologique, morale ou idéologique — dans le parcours du détenu, confronté à l’oppression, la solitude, la foi, et l’engagement pour la justice. Le roman dépasse le simple témoignage pour devenir une méditation sur l’enfermement, la dignité humaine et la résistance intellectuelle face à la répression.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

Sept portes marque un tournant dans la littérature marocaine d’expression arabe. Abdelkrim Ghallab, déjà engagé dans la vie politique et intellectuelle du pays, y propose une œuvre à la croisée du témoignage personnel, de la fiction introspective et de la littérature de résistance.

Ce roman s’inscrit dans une tradition postcoloniale, où l’écrivain utilise la fiction pour explorer l’expérience de l’enfermement — au sens physique, politique et spirituel — dans un Maroc en quête d’identité après l’indépendance (1956).

2. Structure et narration

Le roman adopte une structure symbolique fondée sur les « sept portes » que le protagoniste traverse, autant d’étapes de conscience, d’épreuve ou de libération intérieure. Chaque porte représente un niveau de réflexion ou de conflit : entre soi et le pouvoir, entre mémoire et oubli, entre foi et désespoir.

La narration est intimiste, réflexive, souvent à la première personne, ce qui renforce l’aspect autobiographique. Le récit oscille entre description réaliste et méditation philosophique.

3. Thématiques principales

a. L’enfermement physique et mental

Le roman prend pour cadre une prison, métaphore de la condition humaine sous un régime autoritaire. L’espace carcéral devient un lieu d’interrogation sur la liberté intérieure, la foi, la mémoire, le sacrifice et la dignité.

Le prisonnier incarne l’intellectuel engagé, emprisonné pour ses idées politiques, mais libre par la pensée.

b. La résistance et l’engagement

Sept portes est un roman de résistance morale, où la lutte contre l’injustice ne passe pas par la violence, mais par la force de la pensée et de la foi. Le narrateur se confronte à ses failles, mais aussi à la brutalité du système.

C’est aussi une dénonciation implicite des abus du pouvoir dans les premières années de l’indépendance.

c. La spiritualité et l’introspection

L’expérience carcérale est aussi une quête spirituelle. Le protagoniste dialogue avec Dieu, médite sur la mort, la patience, la justice divine. Le roman se teinte parfois d’influences soufies, où la douleur est vue comme purification de l’âme.

4. Langue et style

Abdelkrim Ghallab reste fidèle à son style en arabe classique (Al-Fuṣḥā), avec une grande richesse lexicale et une syntaxe soutenue. Le roman alterne passages narratifs sobres et séquences méditatives au style élevé, presque lyrique.

Ce choix linguistique donne au texte une dimension universelle et intemporelle, tout en enracinant le récit dans la culture arabo-islamique.

5. Dimensions symboliques

Les sept portes sont plus que des éléments narratifs : elles représentent un chemin initiatique, une traversée des zones sombres de l’existence vers la lumière. On peut y voir une influence du soufisme ou de la littérature carcérale classique.

La prison, les couloirs, les silences, les voix intérieures forment un théâtre mental, où le personnage principal affronte ses peurs, ses convictions et ses contradictions.

6. Réception critique

Sept portes a été salué comme l’un des premiers romans arabes à proposer une représentation littéraire de l’enfermement politique dans le monde maghrébin. Il a été étudié pour sa valeur symbolique, son originalité formelle et son profondeur psychologique.

Les critiques y voient une œuvre de transition entre littérature militante et roman introspectif. Elle est souvent comparée aux écrits carcéraux d’auteurs arabes comme Abdelrahman Munif ou Nawal El Saadawi, bien que Abdelkrim Ghallab adopte une approche plus spirituelle et méditative.

Conclusion :

"Sept Portes" est une œuvre dense, à la fois témoignage, roman philosophique et acte de foi. À travers la figure du prisonnier, Abdelkrim Ghallab interroge la condition humaine face à l’oppression, tout en explorant les ressources intérieures de résistance et de transcendance.

Ce roman fait de lui non seulement un témoin de son époque, mais aussi un écrivain humaniste, dont la parole résonne au-delà des murs de la prison et du temps historique.

Chaque porte a sa clé, et chaque secret son temps.

Parcourir : Livre

Sept Portes

دفنا الماضي

(Dafana Al‑Madi)

Le Passé enterré

Lauréat du Prix du Maroc du Livre en 1968

Publié pour la première fois en 1966

-

Bureau commercial pour l’impression, la distribution et l’édition, Beyrouth

Autres éditions :

-

Maison d'édition du Succès, Casablanca (1973 - 1979)

-

Groupe de presse Arrissala, Rabat (1980)

-

Ministère marocain de la Culture et de la Communication, Rabat (2001)

Après l’indépendance du pays, "Le Passé enterré" suit deux générations de la famille Al-T'hami, dont les membres caractérisent des aspects distinctifs de la société marocaine et dont la vie reflète les profonds changements sociaux survenus au cours de cette période.

Entre deux mondes, l’histoire débute pendant les jours calmes de la fin de la période coloniale et nous introduit dans un monde de tradition apparemment intemporelle, la famille Al-T'hami présidée par le patriarche de la famille, Hajj Mohamed, avec une religion sans faille, force omniprésente.

Cependant, le bouleversement imminent et la transition sociale imminente se reflètent dans la vie des trois fils de Haj Mohamed, en particulier de son second fils, Abderrahman, qui défiera son père et symbolisera la rupture entre l'ancien et le nouveau.

Résumé :

Le récit suit des personnages appartenant à différentes générations, confrontés aux bouleversements du Maroc "post-indépendance". Les tensions entre passé et présent se traduisent par des conflits familiaux, des dilemmes idéologiques et des choix de vie douloureux. À travers ces destins croisés, Abdelkrim Ghallab illustre la complexité d’une société qui cherche à « enterrer le passé » pour bâtir un avenir nouveau, sans jamais y parvenir complètement.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

"Le Passé enterré" s’inscrit dans le contexte du Maroc "post-indépendance". Abdelkrim Ghallab, figure majeure du nationalisme et de la renaissance culturelle, utilise le roman comme espace de réflexion sur les tensions qui traversent la société marocaine dans les années 1950–1960 : la modernisation, le choc des valeurs, la décolonisation des mentalités.

Publié dix ans après l’indépendance, "Le Passé enterré" est lu comme une réponse aux désillusions de la jeune nation. Il s’inscrit dans la première génération du roman marocain moderne et ouvre la voie à une littérature engagée et critique.

2. Structure et narration

Le roman adopte une narration linéaire classique, centrée sur la famille Al-T'hami, à Fès. Le récit alterne entre les points de vue du père (Haj Mohamed) et du fils (Abderrahmane), mettant en scène un dialogue intergénérationnel chargé de tensions symboliques.

L’espace narratif est stable et fermé (la ville de Fès, la maison familiale), accentuant l’idée d’enfermement mental et social que le fils cherche à fuir.

3. Personnages et représentations

Les personnages représentent des archétypes sociaux :

-

Les anciens militants, porteurs de mémoire historique.

-

Les jeunes, animés par le désir de rupture et d’innovation.

-

Les figures féminines, situées entre tradition et émancipation.

4. Thématiques principales

-

La mémoire collective et ses effets persistants.

-

Le conflit intergénérationnel.

-

Les contradictions du Maroc postcolonial.

-

La quête d’identité nationale et individuelle.

5. Style et esthétique littéraire

Abdelkrim Ghallab utilise une langue arabe classique (Al-Fuṣḥā), élégante et soutenue, fidèle à son attachement à la culture arabo-islamique. Le style est soigné, parfois proche du style "Maqāmāt", et trahit une influence rhétorique traditionnelle, tout en intégrant des préoccupations modernes. Cette tension stylistique reflète celle des personnages entre deux mondes.

Le personnage de Haj Mohamed n’est pas seulement un père : il est l’incarnation du Maroc ancien, riche, cultivé, mais figé. La maison familiale devient le symbole de la mémoire collective : un lieu de transmission, mais aussi un poids.

Le roman prend ainsi une dimension allégorique : la famille représente la nation, et le conflit père-fils devient celui de la société en mutation.

6. Réception critique

La critique arabe et maghrébine a salué "Le Passé enterré" pour sa profondeur psychologique et sociologique. Jacques Berque, dans sa préface à la traduction française, souligne la justesse du regard d'Abdelkrim Ghallab sur la société marocaine, et son talent à faire parler le passé sans le figer.

L’œuvre est régulièrement étudiée dans les cursus de littérature maghrébine et arabe contemporaine, notamment pour sa valeur de témoignage et sa finesse dans la mise en scène des conflits identitaires.

Conclusion :

"Le Passé enterré" est un roman fondamental dans l’histoire littéraire marocaine. À travers une structure classique, Abdelkrim Ghallab y explore les fractures d’un pays en transition, en évitant les simplifications idéologiques. Son approche humaniste et son attachement à la langue arabe font de lui un passeur entre deux époques, et de ce roman une œuvre toujours d’actualité dans les débats sur la modernité et la tradition.

المعلم علي

(Al-Muʿallim ʿAli)

Maître Ali

Lauréat du Prix du Maroc du Livre en 1974

Publié pour la première fois en 1971

-

Bureau commercial pour l'imprimerie, la distribution et l'édition, Beyrouth

Autres éditions :

-

Groupe de presse Arrissala, Rabat (1973)

-

Maison du livre arabe, Tunis (1981)

-

Maison d'édition, Casablanca (1983)

-

Organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la science, Tunis (2003)

-

Ministère marocain de la Culture et de la Communication, Rabat (2001)

-

Maison d'édition du Savoir, Rabat (2011) et (2015)

"Maître Ali" est un roman réaliste et social. Il raconte la vie d’Ali, un enfant issu d’un milieu modeste, confronté à la pauvreté, au travail manuel pénible, aux humiliations et aux difficultés sociales. Malgré tout, par son courage, son sens de la dignité et son désir d’apprendre, il s’élève et devient un homme respecté, un “Maître”.

Le roman peint la société marocaine traditionnelle, ses inégalités, mais aussi ses valeurs de solidarité, et décrit l’ascension d’un personnage simple en figure de reconnaissance.

Maître Ali n'a pas été expert né. Il a suivi un chemin difficile, dans l'ombre de la misère, de la pauvreté, de la faim et de l'humiliation, pour devenir l'homme qui s'élève parmi les hommes.

Résumé :

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

-

Publié en 1974, le roman apparaît dans un Maroc "post-indépendance" où la littérature cherche à représenter la société réelle, ses contradictions, ses injustices et ses aspirations.

-

Abdelkrim Ghallab est déjà reconnu comme une figure majeure de la prose marocaine moderne.

-

"Maître Ali" illustre la transition du roman arabe classique vers un réalisme social marocain, proche des milieux populaires, centré sur le destin individuel comme reflet d’un collectif.

2. Structure et narration

-

Le roman est construit en unités narratives : chaque étape du parcours d’Ali correspond à un métier, une épreuve, une nouvelle expérience sociale.

-

La narration est linéaire mais rythmée par ces séquences (meunerie → tannerie → autres métiers → reconnaissance).

-

Le narrateur adopte un style réaliste, parfois proche du témoignage, pour donner crédibilité et exemplarité à l’histoire d’Ali.

3. Thématiques principales

-

Ascension sociale et dignité : comment un homme issu d’un milieu modeste peut gagner le respect et une place centrale dans sa communauté.

-

Travail et souffrance : les métiers manuels décrits dans leur dureté quotidienne.

-

Inégalités sociales : la pauvreté, les humiliations, la marginalisation vécues par les classes défavorisées.

-

Solidarité et reconnaissance : Ali finit par être reconnu non pour sa richesse mais pour ses valeurs humaines.

-

Éducation / Apprentissage : l’importance de la transmission, de l’expérience, de la volonté de s’élever.

4. Langue et style

-

Style réaliste, clair et classique, fidèle à l’écriture d'Abdelkrim Ghallab.

-

Récit fluide, descriptif, mais aussi chargé d’une tonalité morale : chaque étape de vie devient une leçon.

-

Usage d’expressions ancrées dans le quotidien marocain, donnant au texte une couleur locale forte.

5. Dimensions symboliques

-

Ali est une figure symbolique : il incarne la résilience du peuple marocain face à la pauvreté et aux injustices.

-

Le titre “Maître” (Al-Muʿallim) est symbolique : ce n’est pas seulement l’artisan, mais celui qui devient une référence morale.

-

Les métiers traversés sont des symboles de la dureté de la vie, mais aussi de l’apprentissage et de la construction de soi.

-

Le cheminement d’Ali peut se lire comme une métaphore du Maroc post-colonial : partir de la souffrance, apprendre par l’effort, puis chercher la dignité.

6. Réception critique

-

Le roman est largement salué pour sa sincérité et son ancrage social.

-

Il est considéré comme un des meilleurs romans marocains des années 1970.

-

Utilisé dans des cursus scolaires et universitaires, il est vu comme un modèle de roman réaliste arabe/marocain.

-

Les critiques soulignent son importance éducative et morale : Ali devient une figure inspirante pour la jeunesse.

Conclusion :

"Maître Ali" est un roman fondateur du réalisme social marocain. À travers le destin d’un homme ordinaire, Abdelkrim Ghallab dresse le portrait d’une société en mutation, marquée par les injustices mais aussi par la possibilité de dignité et de reconnaissance. Par son style classique, son symbolisme accessible et son engagement moral, l’œuvre continue d’être lue comme une leçon de vie et de société, incarnant la mémoire littéraire et sociale du Maroc des années 1970.

صباح .. ويزحف الليل

(Ṣabāḥ .. Wa-yazḥafu Al-Layl)

Matin des ténèbres

Publié pour la première fois en 1984

-

Maison des Arts, Beyrouth

Autre édition :

-

Ministère marocain de la Culture et de la Communication, Rabat (2001)

Roman emblématique de la maturité littéraire d'Abdelkrim Ghallab, "Matin des ténèbres" s’inscrit dans la continuité de ses œuvres où s’entrelacent destin individuel et destin collectif. Par son écriture dense et méditative, l’auteur y explore la transition d’une société marocaine en pleine mutation, tiraillée entre espoir et désillusion.

Résumé :

Le récit met en scène un Maroc d’"après-indépendance" où se confrontent idéal nationaliste, quête personnelle et réalités sociales complexes. Le « matin » symbolise la promesse d’un renouveau, la lumière de l’indépendance et de la liberté; mais peu à peu la « nuit » gagne du terrain, métaphore de la désillusion, de la corruption, des compromis politiques et du poids d’un quotidien marqué par les contradictions.

À travers personnages et situations, Abdelkrim Ghallab illustre la tension entre aspiration au progrès et inertie des structures sociales.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

Publié en 1984, "Matin des ténèbres" appartient à la période de maturité d’Abdelkrim Ghallab. Après avoir abordé la mémoire de la lutte nationale et l’expérience carcérale ("Sept Portes", 1965), l’auteur choisit ici de s’intéresser à l’"après-indépendance" : les désillusions, les contradictions et la perte progressive des idéaux. Le roman s’impose comme l’une des œuvres les plus marquantes de la littérature marocaine du second XXᵉ siècle.

2. Structure et narration

L’ouvrage repose sur une dualité symbolique : le « matin » (espoir, renaissance) et la « nuit » (désillusion, stagnation). La narration oscille entre réalisme social et allégorie existentielle. Le récit est rythmé par des contrastes, reflétant l’opposition entre l’élan de l’indépendance et l’enlisement des ambitions collectives.

3. Personnages et représentations

Les personnages ne sont pas seulement des individus, mais des incarnations de forces sociales et idéologiques :

-

les figures militantes, porteuses d’un idéal en déclin,

-

les personnages désabusés, reflet des compromis et de la corruption,

-

les jeunes générations, hésitant entre tradition et ouverture.

À travers eux, Abdelkrim Ghallab trace un tableau de la société marocaine en mutation.

4. Thématiques principales

a. Espoir et désillusion

Le rêve de liberté se heurte à la dureté de la réalité.

L’indépendance rêvée comme « matin » lumineux, puis l’ombre de la « nuit » qui avance

b. Mémoire collective

Héritage de la lutte nationale et poids du passé.

L’œuvre interroge la fidélité aux idéaux fondateurs du mouvement national.

c. Identité et modernité

Tensions entre tradition et ouverture vers de nouveaux horizons.

Confrontation entre traditions sociales et aspiration à la modernisation.

d. Symbolique du temps

Le matin comme promesse, la nuit comme déception.

Le passage du jour à la nuit fonctionne comme métaphore de l’évolution historique.

5. Style et esthétique littéraire

Le roman mêle sobriété réaliste et souffle symbolique. Abdelkrim Ghallab conserve une écriture classique, claire et limpide, tout en introduisant des procédés modernes : symboles temporels, métaphores récurrentes, dialogues intérieurs. Cette esthétique confère au texte une portée universelle au-delà du contexte marocain.

6. Réception critique et postérité

À sa sortie, le roman fut perçu comme une œuvre de désenchantement, marquant une rupture avec le ton triomphaliste des récits de l’indépendance. Il a depuis été largement étudié comme témoignage littéraire de la transition du Maroc entre utopie nationaliste et réalité politique. Aujourd’hui, il est considéré comme un jalon essentiel dans l’évolution du roman arabe moderne.

Conclusion :

"Matin des ténèbres" illustre avec force la tension entre rêve et réalité dans le Maroc "post-indépendance". Par son écriture à la fois symbolique et réaliste, Abdelkrim Ghallab y exprime la désillusion d’une génération qui a porté l’idéal nationaliste mais a dû en constater les limites. Ce roman constitue ainsi non seulement une méditation sur le destin collectif du Maroc, mais aussi une réflexion universelle sur le passage du temps, la fragilité des idéaux et la complexité des transformations sociales.

وعاد الزورق الى النبع

(Wa-ʿāda Al-Zawraq ilā Al-Nabʿ)

Retour aux sources

Publié pour la première fois en 1988

-

Maison du livre arabe, Tunis

Autres éditions :

-

Nouvelle imprimerie du Succès, Casablanca (1989)

-

Ministère marocain de la Culture et de la Communication, Rabat (2001)

Ce roman, publié à la fin des années quatre-vingt, illustre l’évolution de la pensée d’Abdelkrim Ghallab. Plus méditatif que ses récits antérieurs, il délaisse le réalisme frontal pour se tourner vers l’allégorie et la symbolique. La barque et la source deviennent les métaphores d’un retour aux sources, d’une quête d’authenticité et d’une réflexion sur l’identité marocaine après l’indépendance.

Le citoyen, le peuple, la nation, la patrie se précipitent dans le courant

Se battent contre le courant turbulent

Regardant entre les grottes, les chemins, les labyrinthes et les coquillages ... faisant signe au mirage ... l'étreignant presque, s'éloignant ... disparaissant dans la pénombre ... l'obscurité de l'aube ... Menteur ? Honnête ?

Résumé :

À travers l’image poétique d’une barque qui revient vers sa source, Abdelkrim Ghallab raconte l’histoire d’êtres humains et d’une nation en quête de repères. Le roman met en scène des personnages partagés entre fidélité au passé et séduction du présent, entre idéaux fondateurs et réalités décevantes. La progression narrative est moins centrée sur l’action que sur le mouvement intérieur : revenir à la source signifie retrouver la pureté des origines pour comprendre le présent et affronter l’avenir.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

Ce roman s’inscrit dans la continuité des grandes œuvres d'Abdelkrim Ghallab centrées sur la mémoire nationale et la désillusion de l’"après-indépendance". Après les récits réalistes des années 1960, l’auteur adopte ici une écriture plus symbolique, exprimant un besoin de retour aux fondamentaux.

2. Structure et narration

La narration repose sur la métaphore de la barque et de la source, qui organise l’ensemble du récit. Alternant narration et passages méditatifs, l’œuvre privilégie la symbolique et la réflexion à l’action événementielle.

3. Personnages et représentations

Les personnages incarnent des postures existentielles :

-

quête de pureté et de fidélité,

-

désorientation et compromis,

-

voix collectives héritées de la mémoire nationale.

Ils représentent autant de visages de la société marocaine en transformation.

4. Thématiques principales

- Retour aux origines comme quête d’identité et d’authenticité.

- Mémoire et histoire nationale, interrogées dans leur continuité.

- Crise de l’"après-indépendance", marquée par désillusions et contradictions.

- Symbolisme du voyage, métaphore de l’homme et de la nation.

5. Style et esthétique littéraire

Le style conjugue classicisme et poésie symbolique. La langue reste fluide et accessible, tout en intégrant des images fortes (l’eau, le voyage, la source). L’ensemble confère au texte une portée universelle et méditative.

6. Réception critique et postérité

Le roman fut salué pour sa dimension allégorique et sa profondeur réflexive. Il est aujourd’hui considéré comme l’une des œuvres emblématiques d'Abdelkrim Ghallab dans sa phase de maturité, marquant un tournant vers une écriture plus introspective et symbolique.

Conclusion :

"Retour aux sources" est un roman méditatif où Abdelkrim Ghallab explore la tension entre fidélité aux racines et désorientation du présent. Par le symbole puissant de la barque qui retourne à la source, il interroge l’identité collective et la nécessité de se ressourcer pour surmonter les désillusions de l’"après-indépendance". Ce texte consolide la réputation d'Abdelkrim Ghallab comme écrivain à la fois réaliste, symbolique et profondément ancré dans la mémoire marocaine.

شروخ في المرايا

(Shurūkh fī Al-Marāyā)

Fissures dans le miroir

Lauréat du Prix du Maroc du Livre en 1994

Publié pour la première fois en 1994

-

Maison d'édition Toubkal, Rabat

Autre édition :

-

Ministère marocain de la Culture et de la Communication, Rabat (2001)

Avec "Fissures dans le miroir", Abdelkrim Ghallab signe l’un de ses romans les plus introspectifs. Après avoir abordé la mémoire nationale, l’expérience carcérale et les désillusions de l’après-indépendance, il se tourne ici vers une écriture plus personnelle et symbolique. Les miroirs, métaphore centrale, reflètent les fractures intérieures, les contradictions sociales et la quête d’identité dans un monde en mutation.

Adam a vécu et nous avons vécu avec lui après des millions d’années en comptant le temps : heure, jour, mois, année ... jusqu'à la fin de soixante ou soixante-dix ans, puis donnons le chapelet à d’autres pour compter à leur tour. Le temps meurt chaque instant, chaque jour sans qu'on lui dise au revoir avec chagrin. Peut-être qu'il n'en vaut pas la peine, parce qu'il est responsable de ... la perte de millions de personnes. Je suis parmi ces millions ... Les miroirs se succèdent sur la page humide du vieux fleuve paresseux. Le dernier des miroirs était clair, brillant et glorifié ... Il s'est approché de mes yeux, comme si l'eau du fleuve remontait de son cours, comme si mes yeux y descendaient, Il y avait un visage que je ne connaissais pas. Je n'avais ni ami, ni compagnon, ni adversaire, ni ennemi. Il était arrogant, pâle, fatigué, ennuyé, dégoûté, frustré… Armé de tout mon courage. J'ai rassemblé tout ce qui vivait dans ma conscience du passé, du présent, du futur ... Le miroir clair s'est estompé et je l'ai jeté entre les vagues de boue et l'eau de la rivière l'a pelleté vers la mer ...

Résumé :

Le roman déploie une galerie de personnages dont les destins apparaissent comme autant de reflets brisés dans un miroir. À travers leurs voix et leurs épreuves, Abdelkrim Ghallab révèle les fêlures d’une société en crise : illusions perdues, conflits entre générations, tensions entre fidélité au passé et attrait du présent. Le récit n’avance pas tant par une intrigue linéaire que par une série de scènes et de fragments qui composent une mosaïque de désenchantement.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

Publié en 1994, "Fissures dans le miroir" appartient à la dernière phase de création d'Abdelkrim Ghallab. Le roman illustre son passage vers une écriture fragmentée, davantage centrée sur l’exploration psychologique et symbolique que sur la narration réaliste des débuts. Il témoigne de l’évolution du roman marocain vers plus de modernité et d’expérimentation.

2. Structure et narration

Le texte est construit comme un kaléidoscope de récits et de voix. Les miroirs et leurs brisures servent de fil conducteur, chaque fragment reflétant une facette de l’expérience humaine. La narration n’est pas linéaire mais circulaire et fragmentée, renforçant l’effet d’éclatement.

3. Personnages et représentations

Les personnages apparaissent comme des figures symboliques plus que des individus psychologiques. Ils incarnent :

-

la nostalgie et le poids du passé,

-

la désillusion politique et sociale,

-

l’aspiration à une vérité intime.

Le miroir devient leur révélateur, surface réfléchissante où surgissent fissures et contradictions.

4. Thématiques principales

-

Identité fragmentée : l’individu et la société se découvrent traversés par des contradictions

-

Illusions et désillusions : les miroirs symbolisent l’écart entre l’image idéalisée et la réalité

-

Mémoire et temps : le passé hante le présent sous forme de reflets déformés

-

Modernité littéraire : le roman exprime le passage du réalisme social vers une écriture introspective et symbolique

5. Style et esthétique littéraire

Le style se fait plus allusif et poétique que dans les œuvres antérieures. La fragmentation, la répétition des images et le recours à la symbolique du miroir créent une atmosphère de réflexion et de mélancolie. L’écriture s’apparente parfois à un flux de conscience, témoignant d’une modernité esthétique assumée.

6. Réception critique et postérité

Ce roman a été salué pour son audace formelle et son exploration introspective. Il a marqué un tournant dans la critique d'Abdelkrim Ghallab, désormais reconnu non seulement comme romancier nationaliste et réaliste, mais aussi comme auteur capable d’expérimenter et de se renouveler.

Conclusion :

"Fissures dans le miroir" est un roman de maturité et de remise en question. À travers l’image puissante du miroir fissuré, Abdelkrim Ghallab interroge l’identité individuelle et collective, les illusions de l’histoire et la difficulté de se confronter à sa propre vérité. Œuvre fragmentée et symbolique, elle témoigne de l’évolution du roman marocain vers des formes plus modernes et introspectives, confirmant la richesse et la diversité de l’univers d'Abdelkrim Ghallab.

سفر التكوين

(Sifr Al-Takwīn)

Genèse

Publié pour la première fois en 1996

-

Fondation arabe pour les études et l'édition, Beyrouth

Autre édition :

-

Ministère marocain de la Culture et de la Communication, Rabat (2001)

"Genèse" est un texte qui mêle roman et réflexion autobiographique : l’auteur y interroge la genèse de l’expérience individuelle et collective, la construction de la mémoire et le rapport entre écriture et vie. Le ton oscille entre récit, méditation et autofiction ; l’écriture privilégie une réflexion méditative sur le sens de l’existence, la transmission culturelle et la valeur des livres dans la formation de l’individu.

Ces souvenirs couvrent une longue période de la vie, de la naissance de l'auteur à son apparition en politique en tant que résistant et militant politique depuis 1948 au sein du parti de l'Istiqlal (Parti de l'Indépendance). De ses pages, brille toute la misère d’un pays, le Maroc, troublé par le colonialisme, mais aussi l’espoir d’un nouveau monde, né de l’indépendance.

Résumé :

Le livre déploie une série de tableaux et d’épisodes dans lesquels l’auteur (ou une figure proche de lui) revient sur les étapes fondatrices de sa vie littéraire et humaine — lectures, rencontres, luttes politiques et trajectoires personnelles. Plutôt qu’une biographie linéaire, Genèse fonctionne par éclats : chaque chapitre ou section creuse un moment de formation (la lecture fondatrice, l’engagement national, l’expérience journalistique, la prison, la maturation intellectuelle). L’ensemble forme une « genèse » non seulement personnelle mais symbolique — la genèse d’un écrivain et, par extension, la genèse d’une conscience nationale.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

Publié en 1996, Genèse intervient dans la période de maturité d'Abdelkrim Ghallab, alors que l’écrivain revisite son parcours personnel et intellectuel à la lumière des grandes mutations du XXᵉ siècle marocain. L’œuvre se situe entre autofiction et essai narratif, confirmant la tendance, chez beaucoup d’auteurs arabes de la fin du siècle, à mélanger mémoire, histoire et réflexion critique.

2. Structure et narration

Le texte adopte une forme fragmentaire et séquentielle : plutôt que de suivre une intrigue traditionnelle, il propose des séquences thématiques — épisodes de vie, méditations sur la lecture, portraits, notes politiques — qui composent une genèse par accumulation. La voix narrative oscille entre le je autobiographique et une troisième personne réfléchie, ce qui confère au livre une tonalité à la fois intime et distanciée.

3. Personnages et représentations

Plutôt qu’un large ensemble romanesque, les « personnages » de "Genèse" sont surtout des figures de formation : maîtres, écrivains, militants, proches. Ils jouent le rôle d’itinéraires exemplaires — compagnons de lecture, modèles intellectuels ou témoins politiques — qui contribuent à la constitution du sujet narratif. Le livre met l’accent sur les rencontres et les influences plus que sur des destinées fictionnelles autonomes.

4. Thématiques principales

-

Genèse et formation : naissance d’une conscience d’écrivain ;

-

Mémoire et transmission : rôle des lectures et des rencontres ;

-

Engagement et désillusion : rapport entre militantisme politique et création littéraire ;

-

Écriture comme thérapie/archivage : l’écriture pour garder, interroger et instruire la mémoire.

5. Style et esthétique littéraire

Abdelkrim Ghallab y adopte un style sobre et réflexif : phrases mesurées, digressions érudites, recours aux images de l’enfance et de la lecture. Le registre varie entre l’aphorisme et l’anecdote, la méditation et la chronique, ce qui donne au texte un rythme parcellaire mais continu — proche du journal de pensée ou de l’essai romancé.

6. Réception critique et postérité

Les notices et catalogues signalent Genèse comme l’un des textes « de réflexion » d'Abdelkrim Ghallab, apprécié par les chercheurs pour sa dimension mémorielle et par les lecteurs intéressés par l’itinéraire intellectuel de l’auteur. Les études critiques l’évoquent comme une pièce importante pour comprendre la relation entre engagement politique et création littéraire dans l’œuvre d'Abdelkrim Ghallab.

Conclusion :

"Genèse" est un livre de formation et de méditation où Abdelkrim Ghallab retourne sur ses racines intellectuelles et politiques pour en tirer une réflexion sur la genèse de l’écrivain et de la conscience nationale. Entre autofiction et essai, l’ouvrage offre une lecture précieuse pour qui souhaite comprendre la trajectoire d’un écrivain engagé et la façon dont l’expérience personnelle se transforme en matériau littéraire et en archive de mémoire collective.

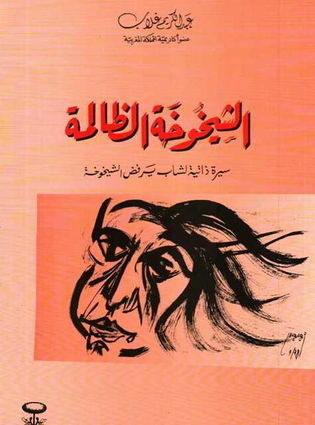

الشيخوخة الظالمة

(Al-Shaykhūkha Al-Ẓālima)

La cruelle vieillesse

Publié pour la première fois en 1987

-

Maison nouveaux horizons, Beyrouth. Réimpression en 1998

Autres éditions :

-

Maison de la culture pour l'édition et la distribution, Casablanca (1999)

-

Ministère marocain de la Culture et de la Communication, Rabat (2001)

-

Vieillesse prématurée

-

Le vieux est revenu à sa jeunesse

-

Je chasse la mort et la vieillesse

-

L'histoire est faite par les penseurs et les artistes

-

Vieillesse débarque avec catastrophe et revers

-

Le défi ...

-

Est-ce une vision vieillissante ? Littérature et Art

-

La maturité de la vieillesse dans la pensée politique

-

Premier regard

-

La moitié de la lumière triomphe de la moitié des ténèbres

-

Il était cruel avec moi

-

C'est comme ça que je l'ai vu

-

C'est comme ça que je l'ai vécu

Les aînés vivent leur expérience, ils n’ont nul besoin de prendre connaissance de celle des autres. Les jeunes ne se soucient pas du vieillissement et ne veulent pas en parler. D'autres ne sont ni vieux ni jeunes et vivent l'expérience du rejet et du défi. La vie chez eux est sacrée et tirent ses ficelles, ne plaisantent pas avec, et ne la laissent pas faire n’importe quoi avec eux.

La vie est une expérience qui ne s'arrête qu’avec la mort. Ceux qui la vivent de long en large jusqu’à plus soif sont les seuls autorisés à être membres de leur club.

L'expérience donne à la vie son vrai sens. Ceux qui la traversent, sans laisser d’empreintes et sans être influencés par elle, sont privés de ce qu’il y a de plus beau dans la vie, et ils n'ont rien d'autre de la vie que la mort même s'ils étaient en vie.

La vieillesse est une expérience de la vie, pas son automne ni son hiver. Elle peut être une fleur de vie chargée de tendresse, de sérénité, de pureté de cœur, d'âme et de conscience.

Ceux qui détestent le vieillissement ne savent pas comment profiter de ses charmes, sont privés d’un bonheur qui ne peut être réalisé que dans la période de floraison. Pour ceux qui aiment ces charmes, ceux qui goûtent à l'expérience de la vie, ces écrits sont dédiés.

Résumé :

Le récit met en scène un vieil homme (figure centrale) confronté à la solitude, au déclin physique et au désengagement des proches. Autour de lui gravitent des personnages secondaires — enfants, voisins, amis — qui reflètent les tensions entre mémoire, transmission et indifférence. Le roman peint avec réalisme la marginalisation des personnes âgées et la violence silencieuse d’une société qui, en quête de modernité, délaisse ses anciens.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

Publié en 1987, le roman s’inscrit dans la période de maturité d'Abdelkrim Ghallab où il aborde des thématiques sociales sensibles. Il marque un glissement de l’écriture politique et militante vers une littérature d’observation sociale et psychologique.

2. Structure et narration

La narration est linéaire, centrée sur l’expérience intime d’un protagoniste âgé. Le récit alterne entre descriptions réalistes, dialogues familiaux et introspections du vieillard, offrant une vision à la fois externe et interne de la vieillesse.

3. Personnages et représentations

Le héros principal incarne la vieillesse malmenée : sa souffrance est à la fois physique et morale. Les personnages secondaires (famille, entourage social) sont construits comme miroirs d’une société où l’indifférence et l’égoïsme dominent.

4. Thématiques principales

-

Vieillesse et solitude

-

Rupture des liens familiaux

-

Injustice sociale et marginalisation

-

Mémoire et dignité humaine

-

Conflit entre valeurs traditionnelles et transformations sociales

5. Style et esthétique littéraire

Le style est sobre, direct, empreint de compassion. Abdelkrim Ghallab utilise une langue claire, riche en détails réalistes, sans emphase rhétorique. Les dialogues sont courts, marqués par la dureté du quotidien, tandis que la narration interne traduit la mélancolie et le désarroi.

6. Réception critique et postérité

"La cruelle vieillesse" est souvent cité comme l’un des romans les plus réalistes et sensibles d'Abdelkrim Ghallab. Il a retenu l’attention des critiques pour son traitement audacieux d’un sujet rarement central dans la littérature arabe : la vieillesse comme drame social. Le roman a été utilisé comme support dans des études sur la représentation de la marginalisation dans la fiction marocaine.

Conclusion :

Avec "La cruelle vieillesse", Abdelkrim Ghallab propose une méditation romanesque sur l’injustice subie par les personnes âgées dans une société en mutation. Ce roman, à la fois social et psychologique, illustre sa capacité à aborder des thèmes universels par le prisme du contexte marocain, et demeure un texte marquant dans sa production tardive.

القاهرة تبوح بأسرارها

(Al-Qāhira tabūḥ bi-asrārihā)

Le Caire livre ses secrets

Publié pour la première fois en 1997

-

Maison du livre arabe, Tunis / Tripoli

Autre édition :

-

Maison d’édition Dar Al-Hilal (version numérique), Le Caire (2000)

Un livre dans lequel l'auteur raconte les circonstances dans lesquelles il a grandi à Fès, au Maroc, et s’attache à l’Égypte, puis rejoint l’université en quête du Savoir. Il décrit la vie universitaire dans les années 1930-1940 et les grands professeurs de l'université, dirigés par Taha Hussein, Ahmed Amine et Zayat ainsi que la vie culturelle à cet âge.

Dans la seconde partie de son livre, il parle de l'Association pour l'indépendance du Maroc, qu'il a fondée au Caire et s'est enfui avec ses compatriotes marocains pour la développer en une association de tous les fils du Maghreb (Tunisie, Algérie et Maroc), de la création de la Ligue des États arabes et du soutien d'Abderrahman Pacha Azzam pour en devenir le Secrétaire Général, Ils ont introduit clandestinement le Moudjahid Abdelkrim Al-Khattabi en Égypte pour demander l'asile politique au gouvernement égyptien et qu’il a obtenu chaleureusement.

Résumé :

Le roman met en scène un narrateur étudiant marocain à la découverte du Caire. À travers ses yeux, la capitale égyptienne se révèle comme une mosaïque de visages, de quartiers, de luttes et de rêves. Les rues bruissent de l’effervescence politique, les cafés et les universités deviennent des lieux de débats intellectuels, tandis que la ville, immense et multiple, dévoile ses secrets intimes. Ce récit est à la fois une histoire d’initiation, un voyage intérieur et un témoignage sur l’Égypte des années 1940.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

Publié en 1997, ce roman est une réélaboration tardive d’expériences vécues plus de cinquante ans auparavant. Il s’inscrit dans le mouvement de l’autofiction arabe où les écrivains revisitent leur passé pour interroger la mémoire individuelle et collective.

2. Structure et narration

La narration adopte un style à la première personne, proche du journal ou du témoignage. Elle se déploie comme une succession d’impressions et de scènes urbaines, plutôt que comme une intrigue linéaire. La ville elle-même devient un personnage central.

3. Personnages et représentations

Le protagoniste est un étudiant marocain — double fictionnel d'Abdelkrim Ghallab — entouré d’amis, de camarades de lutte et de figures égyptiennes.

Le vrai « personnage » est Le Caire : foisonnant, contrasté, à la fois accueillant et oppressant.

4. Thématiques principales

-

L’initiation intellectuelle et politique

-

La découverte de l’Autre et de l’ailleurs

-

La ville comme espace de mémoire et de métamorphose

-

Les liens entre Maroc et Égypte dans le contexte nationaliste arabe

-

La quête de savoir et de liberté

5. Style et esthétique littéraire

Le roman est riche en descriptions atmosphériques. Abdelkrim Ghallab utilise une langue souple, oscillant entre lyrisme (lorsqu’il décrit la ville et ses paysages) et sobriété (dans les passages de réflexion politique). L’esthétique est celle de la chronique urbaine doublée d’un récit de formation.

6. Réception critique et postérité

Le roman a été bien accueilli pour son apport à la littérature de voyage et de mémoire dans le monde arabe. Il constitue une pièce importante de la trilogie mémorielle d'Abdelkrim Ghallab, où il restitue le lien intime entre sa trajectoire personnelle et les grandes villes arabes. Les chercheurs y voient un document littéraire et historique précieux sur Le Caire de l’époque.

Conclusion :

Avec "Le Caire livre ses secrets", Abdelkrim Ghallab transforme son séjour au Caire en une fresque littéraire où la ville, vibrante et contrastée, devient miroir d’une jeunesse avide de savoir et d’engagement. À la croisée du récit d’initiation et de la chronique urbaine, ce roman témoigne de la force de la mémoire et de la valeur des rencontres intellectuelles dans la formation d’un écrivain engagé.

ما بعد الخلية

(Mā baʿd Al-Khaliyya)

Au-delà de la cellule

Publié pour la première fois en 1972

-

Maison nouveaux horizons, Beyrouth

Autres éditions :

-

Nouvelle imprimerie du Succès, Casablanca (1980)

-

Maison d'édition du Savoir, Rabat (2003)

Moi

... Elle

... Lui

Une nouvelle femme je suis ...

Où suis-je..? Je saute dans l'inconnu. Le communément admis est obtus. Nous avançons dans cette direction avec des étapes que nous considérions comme étant confiantes mais nous trébuchons dés la première.

L'inconnu est un monde tentant qui évoque notre sens de l'aventure, j'ai été pris au dépourvu ...

Je l'avoue. Je suis libre ... Une femme qui ne vit pas sous son nœud est une femme naïve.

La femme que je suis. Mon âme fragile s'ancre au sommet d'une branche dans un grand arbre.

Je l'avoue. Je : j... ne prononce pas la Sainte Parole.

- Des pas sûrs .. J’ai trouvé ma main dans sa main, entrelacées

La révélation interrompt le silence ..

Des jets de la cascade de la lune se faufilent parmi les brindilles des baies, illuminant son visage de la splendeur du moment.

L'heure des révélations s'est arrêtée .. Je murmure :

- J'ai dit tout ce que j'avais à dire ..

- Je l'ai prise dans mes bras dans un câlin intime et entre mes doigts la feuille de baies.

Je murmure :

- Je n'ai pas dit tout est mort chez moi, un mot est resté dans ma bouche :

- Tu ne partiras pas. Nous resterons .. ensemble pour toujours.

Résumé :

L’histoire suit plusieurs militants libérés de prison après une période d’incarcération durant la lutte nationale. Une fois dehors, ils se heurtent à une réalité complexe : suspicion des autorités, décalage avec une société qui a changé, difficultés à retrouver une place dans le combat politique ou dans la vie quotidienne. Le roman met en lumière le sentiment de rupture, de marginalisation et parfois de perte de repères qui suit la période héroïque de la résistance.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

Publié en 1972, ce roman se situe dans une période où Abdelkrim Ghallab continue d’explorer les thèmes de l’engagement politique et de la mémoire carcérale. Ce roman illustre la transition entre le récit militant des années 1950–1960 et une littérature plus critique des lendemains de l’indépendance.

2. Structure et narration

La narration adopte un point de vue polyphonique : elle suit plusieurs personnages, chacun confronté à la difficulté de « l’après-prison ». L’absence d’intrigue centrale forte est compensée par une mosaïque de récits, qui construit un portrait collectif.

3. Personnages et représentations

Les anciens prisonniers sont les figures centrales, chacun porteur d’une expérience et d’une vision différente du militantisme. Autour d’eux gravitent familles, autorités et société civile, qui deviennent autant de miroirs de l’écart entre idéal et réalité.

4. Thématiques principales

-

L’"après-prison" : réintégration, solitude, désillusions

-

Les cicatrices de l’engagement et de la répression

-

Le rapport entre mémoire et présent

-

La tension entre idéal révolutionnaire et réalité sociale "post-indépendance"

-

Le poids de la surveillance et de la suspicion politique

5. Style et esthétique littéraire

Abdelkrim Ghallab privilégie un style sobre, marqué par le réalisme psychologique et social. Le ton est moins lyrique que dans ses récits de jeunesse, plus analytique et parfois désabusé. La construction narrative fragmentée reflète l’idée d’une identité éclatée après l’expérience carcérale.

6. Réception critique et postérité

"Au-delà de la cellule" est reconnu comme une œuvre charnière : il prolonge le cycle de l’écriture carcérale initié avec "Sept Portes", mais l’oriente vers une critique plus large des lendemains de la lutte. La critique littéraire y voit une étape importante pour comprendre la représentation du militant marocain dans la fiction postcoloniale.

Conclusion :

Avec "Au-delà de la cellule", Abdelkrim Ghallab interroge l’"après-prison" comme un moment de crise existentielle et politique. Le roman illustre la difficulté de concilier mémoire héroïque et présent incertain, et enrichit la littérature marocaine d’un témoignage rare sur les désillusions qui suivent l’engagement militant.

لم ندفن الماضي

(Lam nadfin Al-Māḍī)

Le Passé n'a pas été enterré

Édition unique :

-

Maison d'édition du Savoir, Rabat (2006)

L’autre face du roman intemporel "Le Passé enterré"

"Le Passé enterré"

"Le Passé n'a pas été enterré"

Deux faces d'une même pièce, telle est la société marocaine en ville et à la campagne. Un conflit entre le passé avec toute sa beauté, sa splendeur et son éclat, et le futur avec toutes ses aspirations et ses horizons intellectuels, progressistes et modernistes. La campagne calme et abandonnée assiste à une révolution du changement, l'homme bédouin, plongé dans la privation, la tradition et la continuité, sa pensée s'active pour exciter la famille et la tribu. La révolution de la pensée ravive la révolution de la terre, donnant à la terre la sécrétion de la révolution humaine. Un jeune homme instruit de la ville apprend d'un vieil homme du village, se révolte contre les traditions et les inconvénients de la ville. Jeunes hommes et jeunes femmes se jettent sur le passé pour créer l'avenir. La révolution humaine triomphera-t-elle de l'attrait du passé ? Ce roman complète la marche du roman « Le Passé enterré » sous un autre angle, entraînant le lecteur dans un autre monde d'analyse moderne, psychologique et de la vie.

Résumé :

L’intrigue suit des personnages qui tentent de construire une nouvelle vie dans un Maroc en pleine mutation, mais se trouvent sans cesse rattrapés par les blessures et souvenirs de l’histoire récente : luttes nationalistes, désillusions politiques, fractures sociales. À travers leurs destins, le roman montre que le passé, loin d’être clos, ressurgit dans les choix, les conflits et les espoirs de chaque génération.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

Publié en 2006, le roman s’inscrit dans la dernière période de la carrière d'Abdelkrim Ghallab. Après avoir marqué les années 1960, il revient, quarante ans plus tard, sur le même motif mais sous une forme réflexive, comme une mise en perspective de toute son œuvre et de l’évolution du Maroc postcolonial.

2. Structure et narration

La narration est plus méditative que dans ses premiers romans : alternance entre récit linéaire et passages réflexifs, dialogues intérieurs et souvenirs. La structure donne une impression de va-et-vient entre présent et mémoire.

3. Personnages et représentations

Les personnages portent les traces de leurs combats passés, oscillant entre résignation et volonté de transmettre. Les figures féminines y apparaissent plus affirmées que dans les premiers récits d'Abdelkrim Ghallab, reflétant une évolution des sensibilités sociales et culturelles.

4. Thématiques principales

-

La mémoire historique et politique toujours active

-

Le poids du passé colonial et militant

-

La transmission générationnelle

-

Le lien entre identité individuelle et mémoire collective

5. Style et esthétique littéraire

Le style conserve la sobriété caractéristique d'Abdelkrim Ghallab, mais avec un rythme plus lent, parfois méditatif. On y retrouve des dialogues sobres, un réalisme social tempéré par des digressions réflexives.

6. Réception critique et postérité

"Le Passé n'a pas été enterré" a été perçu comme un « retour aux sources » et un écho à "Le Passé enterré". Les critiques y ont vu une sorte de bilan littéraire et idéologique, où Abdelkrim Ghallab relit son propre parcours et celui de sa génération.

Conclusion :

Avec "Le Passé n'a pas été enterré", Abdelkrim Ghallab reprend et prolonge le dialogue entamé quarante ans plus tôt avec "Le Passé enterré". Ce roman tardif illustre son insistance à explorer la relation complexe entre mémoire et présent, et montre que pour lui, le passé ne peut jamais être complètement effacé.

شرقية في باريس

(Sharqiyah fī Bārīs)

Une Orientale à Paris

Publié pour la première fois en 2006

-

Publications Marsam, Rabat

Autre édition :

-

Publications Marsam, Rabat (2016)

Le monde civilisé est engagé dans une guerre non déclarée contre toutes les valeurs et civilisations humaines, ainsi que contre les efforts scientifiques, intellectuels et philosophiques déployés par les nations et les peuples.

Samia, une jeune fille orientale originaire de Damas, a transcendé cette mentalité arriérée par sa pensée et son combat. Elle a sacrifié les traditions de son pays, son amour et son foyer conjugal au nom de sa civilisation humaine… Samia a appelé à la convergence et à l'intégration des civilisations… Elle a donné l'exemple. Elle a accompagné des jeunes hommes et femmes de toutes les civilisations humaines.

Le roman se déroule à Paris, capitale de la civilisation européenne, et vise à lancer une civilisation humaine globale à partir du continent, adoptant une nouvelle pensée civilisée, se révoltant contre les déviations à travers le combat d'une jeune fille orientale progressiste et rebelle.

Résumé :

Samia, jeune femme orientale, quitte son pays pour étudier à Paris, attirée par l’idée de liberté, de droits humains, et de valeurs universelles que la capitale française incarne. Elle tombe amoureuse d’André, un étudiant français, ce qui la conduit à un mariage. Mais la réalité n’est pas celle de ses rêves : Samia découvre dans l’attitude d’André et dans certains milieux français les symptômes du racisme, de la fermeture identitaire et de l’arrogance occidentale. Parallèlement, elle trouve un soutien dans la figure de François, professeur à l’Institut d’études psychologiques, qui croit au dialogue des cultures. À travers ses expériences, Samia est amenée à revisiter ses propres certitudes et à envisager une possible fusion des cultures — non pour effacer les différences, mais pour construire une coexistence solidaire et respectueuse.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

Publié en 2006, ce roman s’inscrit dans une époque où le Maroc (et le monde arabe) réfléchit de plus en plus à l’émigration, à l’identité diasporique et au dialogue des cultures, notamment post-2000 avec les flux migratoires, l’interculturalité, etc. Abdelkrim Ghallab y aborde des thèmes actuels tout en puisant dans ses préoccupations classiques (mémoire, identité, héritage).

2. Structure et narration

Le récit est assez linéaire, centré sur le personnage de Samia. Il alterne scènes de la vie quotidienne (études, vie sociale à Paris, famille, amour) et moments de réflexion intérieure. Narration à la première personne ou focalisation interne pour Samia, ce qui permet d’explorer ses contradictions et ses dilemmes intérieurs.

3. Personnages et représentations

- Samia : figure centrale, symbolique de la femme orientale moderne, entre tradition et aspiration à la liberté.

-

André : amour franco-occidental, mais aussi personnage révélateur des limites et de la complexité des relations interculturelles.

-

François : figure de l’espoir du dialogue, du respect mutuel, devancier d’une posture plus inclusive.

Les personnages secondaires (famille, amis, société française) jouent le rôle de miroirs et de contrepoints.

4. Thématiques principales

-

Identité et altérité : comment vivre en étant « orientale » dans un contexte occidental.

-

Exil, migration, déracinement.

-

Racisme, préjugés, fermeture culturelle.

-

Amour comme lien possible mais aussi comme champ de confrontation.

-

Le pouvoir des rêves et des idéaux vs. la dure réalité.

5. Style et esthétique littéraire

L’écriture est claire, accessible, sans lourdeur, mais avec des moments d’intensité émotionnelle ou intellectuelle. Abdelkrim Ghallab utilise des descriptions vivantes (Paris, ses quartiers, ses contrastes), insère des dialogues intellectuels ou philosophiques, mais aussi des scènes plus personnelles, plus sentimentales. Le style sert à rendre l’expérience vécue de la migration, du choc culturel, mais aussi de l’espoir.

6. Réception critique et postérité

Le roman a fait l’objet d’études littéraires, notamment sur la question de la femme orientale expatriée, de l’identité diasporique. On le cite comme une œuvre qui explore la relation entre Orient et Occident sous une perspective féminine et migrante. Les éditions successives montrent qu’il continue d’intéresser les lecteurs. Le critique Sénani Ilham en a fait une étude dans le cadre des « Women in contemporary Moroccan novel » (femme expatriée).

Conclusion :

"Une Orientale à Paris" est une œuvre qui conjugue le délicat équilibre entre rêve et désillusion, entre désir d’émancipation et épreuve de l’altérité. Abdelkrim Ghallab y propose une méditation sensible sur ce que signifie appartenir à deux mondes : être enracinée dans ses origines tout en aspirant à une ouverture universelle. Le roman ne se contente pas de raconter une histoire d’amour ou d’exil : il tisse une réflexion sur la nature de l’identité, sur les ponts possibles entre civilisations, et sur ce que la liberté, pour une femme orientale en Occident, peut coûter — mais aussi ce qu’elle peut enrichir.

الأرض ذهب

(Al-Arḍ Dhahab)

La Terre est Or

Édition unique :

-

Maison d'édition du savoir, Rabat (2009)

"La terre est Or" est un roman qui met en scène la lutte pour la terre et la confrontation entre populations autochtones et forces extérieures/expansives qui exploitent les ressources. L’ouvrage adopte un ton à la fois engagé et épique : il se présente comme une chronique sociale et morale où le sol lui-même devient enjeu, symbole et personnage collectif. La portée est à la fois nationale (contexte marocain/régional) et universelle (question des rapports de force sur la terre et des conséquences humaines de l’exploitation).

Résumé :

Le roman suit plusieurs personnages liés à une même région : paysans, travailleurs, entrepreneurs locaux, représentants d’intérêts extérieurs. Peu à peu s’installe un conflit structurel : l’arrivée d’acteurs qui « raflent » les terres, prélèvent les richesses (l’or au sens propre ou figuré), et soumettent les habitants à des rapports de dépendance et d’exploitation. Face à cela, se forment des formes de résistance — individuelles, collectives, parfois tragiques. Le récit juxtapose scènes quotidiennes et épisodes dramatiques, montrant comment la dépossession transforme les relations sociales, les valeurs et les identités.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

Publié en 2009, "La terre est Or" s’inscrit dans la production tardive d'Abdelkrim Ghallab, qui interroge ici les conséquences contemporaines de l’économie extractive et des inégalités. L’œuvre prolonge les thèmes récurrents de l’auteur (mémoire, justice sociale, identité) mais les actualise dans un contexte de mondialisation et de pressions économiques sur les territoires.

2. Structure et narration

Le texte adopte une narration polyphonique et séquentielle : plusieurs points de vue se succèdent pour rendre compte d’une situation collective. La progression mêle descriptions documentaires (modes d’exploitation, transactions foncières) et scènes romanesques (conflits, drames, résistances), produisant un récit à la fois évocateur et engagé.

3. Personnages et représentations

Les protagonistes incarnent des positions sociales clairement différenciées : le paysan enraciné, la femme gardienne de la mémoire locale, l’intellectuel engagé, l’intermédiaire local et l’investisseur étranger. L’auteur privilégie des figures représentatives plutôt que des portraits psychologiques très fouillés — ce choix renforce le statut collectif du conflit.

4. Thématiques principales

-

Terre et dépossession : la terre comme source de vie mais aussi d’avidité.

-

Exploitation économique : mécanismes de spoliation, accumulation et servitude.

-

Résistance et solidarité : formes de lutte locale, mobilisation communautaire.

-

Mémoire et identité : comment la perte territoriale érode la mémoire et les racines.

-

Rapports Nord–Sud / tradition–modernité : tensions entre modèles de développement.

5. Style et esthétique littéraire

Abdelkrim Ghallab utilise un style sobre, narratif et parfois journalistique, alternant descriptions réalistes et passages lyriques. Les scènes de terrain sont rendues avec précision — ce qui donne au roman une forte dimension documentaire — tandis que les passages introspectifs mettent en valeur la portée morale du propos.

6. Réception critique et postérité

À sa sortie, le livre a été perçu comme une contribution importante aux débats littéraires et sociaux contemporains sur la terre et le développement. Les critiques ont salué l’engagement thématique et la capacité de l’auteur à lier question locale et portée universelle. Comme il existe peu d’éditions, la diffusion est limitée mais l’ouvrage est cité dans des discussions sur la littérature engagée marocaine du XXIᵉ siècle.

Conclusion :

"La Terre est Or" est un roman engagé qui transforme la question foncière en une fable morale et sociale : la terre — « Or » — devient le révélateur des forces économiques et des inégalités. Par une écriture réaliste et documentée, Abdelkrim Ghallab alerte sur les conséquences humaines de la dépossession, tout en proposant des figures de résistance et de mémoire. L’œuvre confirme la dimension civique de son écriture tardive et sa préoccupation constante pour la justice sociale.

المنفيون ... ينتصرون

(Al-Munfiyūn … Yantaṣirūn)

Les Exilés…Victorieux

Édition unique :

-

Maison d'édition du savoir, Rabat (2014)

- André ... André ... André …

S’écria en colère une voix forte et agitée.

Un appel entendu dans la Résidence Générale.

La voix forte a retenti en ce matin joyeux comme les cris d'un homme sauvage ou d'un lion blessé.

Le personnel est sorti terrifié, à la recherche d'André, Directeur de cabinet du Général, dans les coins de la Résidence.

Ils le trouvèrent en train de méditer sur le balcon du bureau, sirotant un café.

- André ... Le Général te réclame. Je ne l'avais jamais vu auparavant dans une telle situation, comme si l’état de Jack, son fils unique, a peut-être empiré.

Sa mère, Mme Suzanne, m'avait dit cela il y a une semaine.

C’est ainsi qu’a confié Mary, la secrétaire du Général, à André.

Résumé :

L’histoire revient sur plusieurs années de la vie du leader nationaliste Âllal El-Fassi pendant son exil en Afrique (notamment au Gabon, à Moïla), et sur ce que représentait pour lui la perte de contact, la coupure avec le pays, la privation des libertés, les souffrances morales. On suit ses pensées, ses espérances, ses ruminations : l’ouverture d’une conscience politique renforcée même dans la solitude, le rapport à l’annonce de la demande d’indépendance, les réflexions sur la signification de la lutte nationale. Le roman montre comment, malgré la distance, le personnage exilé ressent la victoire imminente non seulement politique, mais morale — le triomphe de la mémoire, de la vérité sur le silence et l’oubli.

Analyse :

1. Contexte de publication et place dans l’histoire littéraire

Publié en 2015, "Les Exilés… Victorieux" s’inscrit dans une veine tardive de l’œuvre d'Abdelkrim Ghallab où la mémoire historique est revisitée à travers les thèmes du exil, de l’absence, de la résistance symbolique. C’est une œuvre qui renouvelle le regard sur la période de la lutte anticoloniale en donnant voix à ceux qui ont souffert en silence.

2. Structure et narration

Le texte se construit autour d’un personnage central : Âllal El-Fassi, mais intègre plusieurs voix narratives : pensées intérieures, témoignages du passé, évocations historiques, scènes fictives qui se fondent dans le réel. La narration alterne entre introspection et reconstitution historique.

3. Personnages et représentations

-

Âllal El-Fassi est ici représenté dans sa dimension de leader, de penseur, mais aussi d’homme vulnérable exilé.

-

Le roman évoque implicitement d’autres camarades, d’autres compagnons de lutte, des anonymes exilés.

-

La famille, la mémoire, les lieux de l’exil sont aussi personnages à part entière — ils incarnent l’absence, la douleur, mais aussi la permanence du lien avec le pays.

4. Thématiques principales

-

Exil et séparation — rupture et attente.

-

Mémoire nationale — légitimité historique.

-

Vérité contre l’oubli — le triomphe symbolique des idéaux.

-

Identité, résistance morale — comment rester soi-même malgré l’éloignement.

-

Le conflit intérieur — espoir et désillusion, la solitude comme épreuve.

5. Style et esthétique littéraire

Le style est sobre, respectueux du registre historique, mais aussi vivant, pénétré de sentiments, de méditation. Abdelkrim Ghallab utilise des descriptions de l’exil, mais aussi des moments intenses de vision intérieure et d’attente. Le rythme peut être lent, car il rend compte du temps long de l’exil, du silence, de l’espérance.

6. Réception critique et postérité

Le roman a été bien accueilli pour son traitement rare du thème de l’exil dans la littérature marocaine. Il est souvent salué comme une œuvre de consolidation de la mémoire collective, comme contribution à la résistance culturelle contre l’oubli. Les articles de presse et de critique littéraire mettent en avant sa valeur historique et morale, notamment en ce qui concerne Âllal El-Fassi.

Conclusion :

"Les Exilés… Victorieux" est une œuvre puissante qui donne voix à ceux que l’histoire a mis en exil, et montre comment, malgré la coupure, la mémoire, les idéaux et la lutte continuent de triompher. Ce roman d'Abdelkrim Ghallab ne se contente pas de rappeler les souffrances subies, mais célèbre la victoire symbolique: le survivant, l’exilé, reste porteur de dignité et d’espoir. En cela, le livre enrichit la littérature marocaine contemporaine sur le plan historique, éthique et littéraire.

L’ensemble de l’œuvre romanesque d’Abdelkrim Ghallab se présente comme une chronique de la société marocaine en mutation, saisie entre traditions enracinées et aspirations modernes.

À travers des récits réalistes, allégoriques ou historiques, l’écrivain a su donner une voix aux bouleversements sociaux, aux tensions politiques et aux dilemmes identitaires vécus par plusieurs générations.

Sa démarche unit témoignage, critique et réflexion humaniste, ce qui confère à son œuvre une valeur à la fois littéraire et patrimoniale.

Elle constitue aujourd’hui un repère majeur dans l’histoire du roman arabe et dans la mémoire culturelle du Maroc.